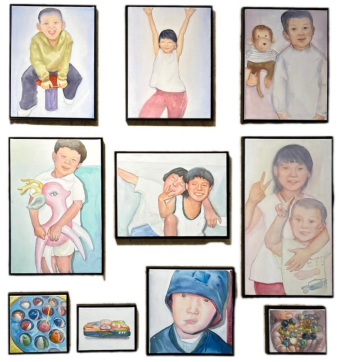

《回声》作者:康佳璐 指导老师:王先明

这组名为《回声》的作品以儿童与玩具为主体,采用极简构图与大面积留白,营造出静谧而富有诗意的氛围。 画面中的孩子们以自然的姿态呈现,仿佛在无声地诉说着内心的故事。 通过柔和的色彩与流畅的线条,作品传达出对童年记忆的深情回望。 灵感来源于常玉的艺术风格,强调情感的内敛与形式的简约。 观者在欣赏作品时,能够感受到那份纯真与宁静,仿佛回到了自己童年的时光。

《春和景明》作者:白烁琪 指导老师:赵鹏

《春和景明》通过研究劳拉·奈特绘画风格,描绘湖畔垂柳轻拂,水波荡漾间泛起细碎银光。两位少女坐在青翠草坪上,膝头摊开书卷,专注共读的画面。微风掠过发梢,偶尔翻页的沙沙声与潺潺流水应和,周遭静谧得只余自然低语,时光仿佛在此刻温柔驻足。

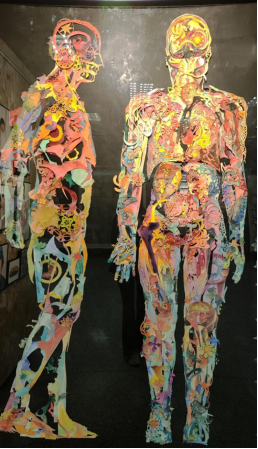

《两面性》作者:孙荣荣 指导老师:王先明

作品名:《两面性》,通过研究库淑兰拼贴剪纸艺术,在添加个人理解制作。设计图案后采用水彩纸剪刻,再上色拼贴制成。大体形象为正面人体以及侧面人体,表现想法为人的内在构成。

《梦境边缘》作者:柳怡 指导老师:窦凤至

画作《梦境边缘》中,身着白裙的女子手持粉色物件,身旁元素丰富,有飞鸟、鸟笼、人脸等,似构建出一个超现实的梦幻空间,传达出对未知与自由的微妙情绪。

《城隅时光》作者:王秉鹏 指导老师:窦凤至

作品以两位身着民族风服饰的女性为中心,融合静物、青岛里院建筑与拼贴式背景,呈现装饰性与平面化语言。画面富于节奏与构成感,表现文化记忆与日常生活的交汇。

《视域》作者:许晴 指导老师:王先明

这幅画里众多摄影师举着相机,对准墙上的像素化人像拍摄。背景中黑白格纹的空间设计,带来奇异的视觉效果。画作借媒体聚焦场景,以超现实表现手法,探讨大众对形象的关注、传播,引发人们对真实与虚拟、观看与被观看关系的思索。

《海港绰影》作者:王秉鹏 指导老师:窦凤至

画面表现出一种宁静又富有生活气息的氛围。画面使用了拼贴感很强的构图方式,人物和背景被几何形状和色块分割,色彩鲜明而和谐。背景的水、山丘和建筑被简化成装饰性的图形,使画面看起来更有设计感尽管画面细节丰富,但整体给人一种平面化、图案化的视觉感受。每个人物都像是从不同时间、视角拼贴到同一个画面里,展现出一种多层次的叙事方式。表达真实生活的气息,和的构造感。

《年关》作者:孙灵俐 指导老师:赵鹏

作品以年前杀猪的景象所创作。画面中父亲弓着的脊背、乡亲们脸上的汗珠,还有那满地跳动的光影,都在诉说着乡村最质朴的生命力。如今我在城市里漂泊多年,见过无数精美的艺术品,却从未像此刻这般,被眼前原始又鲜活的画面深深触动。

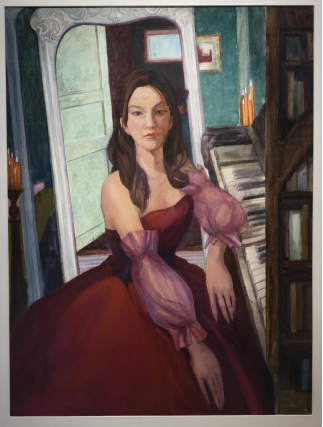

《静夜诗》作者:王文惠 指导老师:窦凤至

作品中,女子身着红裙,姿态优雅地坐在钢琴前,神情沉静而内敛。考虑到画面层次的问题,在背景中加入了镜子、蜡烛、门窗等元素,同时也营造出一种文艺气息。画面整体传达出一种静谧深邃的艺术效果。

《树枝》作者:夏亦茜 指导老师:王绍波

《树枝》本作参考了安德鲁怀斯的艺术,运用树枝肌理以及明亮的对比色展现了生命力的话题,营造了鲜活灵动又寂静的画面,尝试了各种肌理塑造方式,重点塑造树枝的纹理结构以及背景的对比结合,画面色块明亮显眼,冲击性强,展现了生命的活跃力。

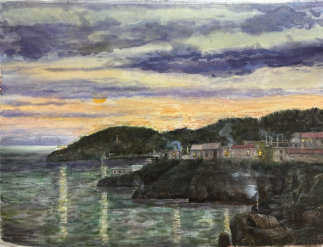

《晓色漫影》作者:鄢麟懿 指导老师:窦凤至

《晓色漫影》展现了海边清晨景致。天空中云彩层次丰富,从灰紫到暖黄渐变,海面波光粼粼,映着天色。岸边错落的房屋透出暖光,与自然相融,整体氛围宁静而略带诗意,传递出一种静谧悠远的美感。

《守望》作者:刘家豪 指导老师:赵鹏

这幅画作呈现室内场景,一位站着的人手持话筒,面向坐着的一群人。色调暖黄,人物神态生动。意在展现人际交流互动,通过质朴画面传递人与人之间倾听、沟通的温情瞬间。

《新经济》作者:张筱 指导老师:赵鹏

身着白族传统服饰的老人端坐木桌前,手持靛蓝扎染布料直播讲述非遗故事带货。服饰刺绣、各类直播设备与背景扎染布呼应,直播间点赞弹幕与之碰撞。勾勒传承者的从容热忱,展现古老扎染借直播焕发新生。

《泼水节》作者:闫雪静 指导老师:李金芑

这副作品参考袁运生《泼水节》的装饰性艺术表现,用鲜明的颜色与抽象的图形元素和流畅的线条提高画面装饰性艺术表现。

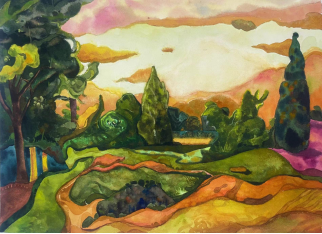

《幻想国》一《幻想国》二 作者:路嘉怡 指导老师:王先明

色彩的象征性表达的学习是我毕业创作的核心追求之一,在创作的过程中,我注重色彩的选择与搭配,想通过色彩的象征意义来表达我内心的情感与思考。在创作中不局限于事物本身的色彩,而是根据自己对景象的主观感受来表现色彩。

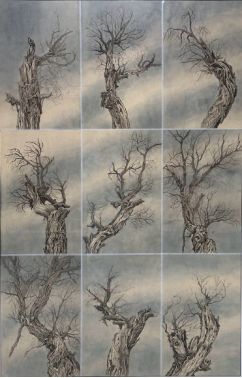

《千年古韵》作者:李瑞雪 指导老师:亓文平

本作品描绘了九棵姿态各异的枯树,树干苍劲,枝桠虬曲,展现出强烈的生命张力与古拙美感。画面以淡雅背景衬托树木结构,墨色层次分明,富有表现力,本人通过对枯树的观察与理解,联系生活中树木顽强的生命力,想借助此作品来抒发对生命永恒的向往。

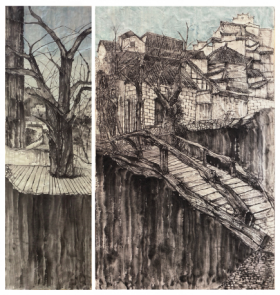

《巷中往日》作者:张竞文 指导老师:亓文平

水墨氤氲勾勒古巷的岁月肌理,树荫下藏匿着市井烟火。一抹淡蓝晕染开时光的澄明,砖石纹理间沉淀着记忆的温度。墨色浓淡流转中,将喧阗与静谧编织成时空褶皱里的永恒切片,让古巷成为承载集体乡愁的精神原乡。

《皖风墨绘》作者:周旭 指导老师:亓文平

《皖风墨绘》以独特的笔墨勾勒出安徽地区的风土人情与古韵景致。画面中,枯树、古桥与错落的徽派建筑相互映衬,黑瓦白墙在墨色渲染下尽显古朴与沧桑。画家运用浓淡相宜的墨色,生动展现了徽派建筑的典雅轮廓与独特韵味,传递出一种宁静悠远的意境。作品不仅是对安徽自然风光与人文景观的艺术再现,更蕴含着对皖地深厚文化底蕴的眷恋与敬意,体现了传统水墨艺术在当代语境下的创新表达。

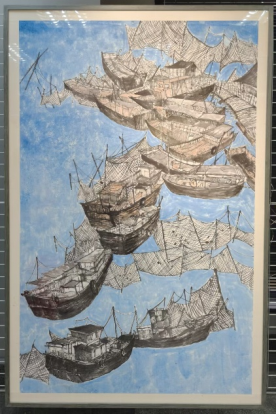

《渔家船阵》作者:张景宜 指导老师:亓文平

突出众多渔船组合成阵列的视觉效果,也暗示背后的渔家生活。

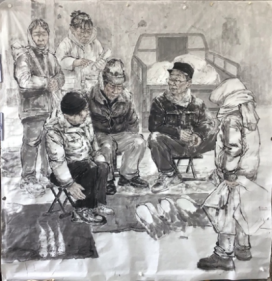

《集市一角》作者:李东明 指导老师:周松林

为了表现农村生活,我深入观察农村人们的日常生活,在集市上或是田野中收集素材,寻找最真实的农村人民生活。画中我以在集市上交易的场景作为描绘内容,以写意和写实结合的手法以及传统的笔法表现出了集市上的一幕。

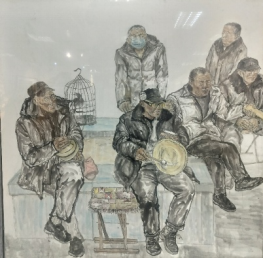

《老伴》作者:张军龙 指导老师:周松林

这幅画作以《老伴》为题,旨在透过生动的画面,诉说岁月沉淀下历久弥新的深厚情谊。画中,几位银发老者在冬日暖阳下尽情地敲锣打鼓,默契配合,彼此间的眼神交汇与嘴角笑意,皆是温暖的交流。他们携手相聚,以热烈欢腾的姿态,将晚年时光渲染得熠熠生辉。画面定格的不仅是老人们共度的欢乐瞬间,更是相伴多年的长情守护,这份跨越时光的真挚情感直击人心,这也正是画作以“老伴”为名的深刻缘由。

《匠影凝志》作者:王贵阳 指导老师:周松林,窦凤至

聚焦建筑工地场景,展现建筑工人工作状态,他们是城市建设的主力军,画家通过作品致敬劳动者,反映社会发展中建设者的贡献。以水墨为媒介,利用墨色浓淡、干湿、疏密变化塑造人物和场景。浓墨重彩处凸显人物轮廓、劳作动态;留白或淡墨表现空间层次,营造虚实相生意境。体现画家对现实生活观察与思考,通过艺术手法将平凡劳动场景升华为具有审美价值的画面,引发观者对劳动者生存状态、城市建设等问题的关注与思考 。 若能补充作者等信息,可进一步完善作品简介。

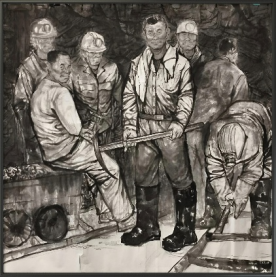

《地心星火》作者:丁永政 指导老师:周松林

黑暗的洞穴里依旧有光

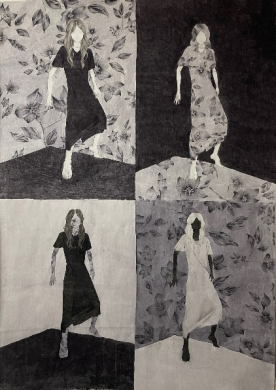

《找自己》作者:吕瑞璇 指导老师:赵雨灏

本画是在纸本上绘制的工笔画作品,灵感来源于自己的照片,此画采用黑 白色调,更侧重通过简洁的人物形态、对比的背景来传达情感与观念,风格上更偏向现代艺术中的表现主义 。从画面看,四象限中人物姿态相同,背景的花 卉图案与人物的组合,营造出神秘、略带孤寂的氛围; 因画面人物取材于自 己,所以也表达了从不同角度看待自己,解离自己寻找真我的意味。

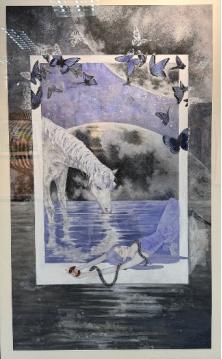

《湮灭》作者:李佳玟 指导老师:赵雨灏

在《湮灭》中,黑灰色以及大量的紫色与蓝色,是我对幻想的表达。画面中的 “白马”,是自我幻想的载体。右下方的 “女孩”,则是情感的具象化。女孩手中轻握着的 “苹果核”,是心脏的隐喻。白框象征着分界线。它框定了幻想的边界,框内是悬浮的乌托邦,而框外的世界如同现实的阴影。选用白框,是想要将如梦似幻的一切都留住。白马、女孩,连同这些破碎的意象,在漫长宇宙中消逝。当主体缺席时,整个象征系统随之湮灭,最终呈现存在与虚无的辩证关系。

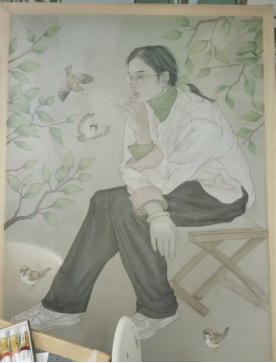

《秘》作者:王思雅 指导老师:赵雨灏

以工笔技法勾勒静谧时空。女子端坐低眉,脚边落着两三只麻雀,绿叶悬于身侧

《浮岚暖翠》作者:陈俊文 指导老师:姜东昭

画面整体朦胧诗意,是内心世界的一场奇妙旅行,并没有明确的蓝图,在画中偶发捕捉生命中光影变化的瞬间,我想把这种难以名状的感觉凝固在画面上。

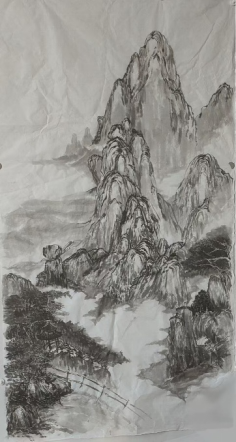

《海上仙山》作者:乔扬奕 指导老师:赵雨灏

《海上仙山》是我在雨雾中跋涉三日后的顿悟。面对嶙峋山岩,初以浓墨斧劈皴直取石骨,却在干笔飞白处滞涩难行,不必太执着形似,画中自有崂山道意。以宿墨积出山体浑厚,云霰自留白处生长,画面最高处的虚空,不着一笔却涌动着海雾,当放下对完美的执念,松烟如同萦绕身边,山便有了吞吐天地的呼吸。

《海底奇遇》作者:丛可欣 指导老师:姜东昭

这幅作品以海洋深处为灵感,通过笔触与色彩,捕捉海底世界的光影流动与生命律动。

《三喜玉兰春》作者:盛大洋 指导老师:姜东昭

画面以早春玉兰和喜鹊为主题,描绘了早春时节玉兰开放,花瓣晶莹剔透,表现出一中柔美的质感。三只喜鹊在玉兰枝头,象征“三喜临门”,为这幅作品注入生机雨活力。

《健将》作者:冯宇航 指导老师:杨福运

健身不仅仅是一种运动,而是一种自我超越的仪式。画中的人物以坚定的姿态对抗重力,每一次发力都是对意志的锤炼,每一滴汗水都是蜕变的见证。肌肉的线条不仅是力量的象征,更是坚持与自律的勋章。希望通过这幅作品传递出一种永不言弃的精神——无论面对何种挑战,身体与心灵都能在磨砺中变得更加强大。这不仅是一幅关于健身的画,更是一曲献给奋斗者的赞歌。

《Summer Melody》作者:胡健榕 指导老师:孙小娥

这幅作品以青岛特色风格建筑为背景,红瓦绿树与碧海蓝天交织。这是关于一群人和一座城市建立起的故事,那些与同窗好友相处的时光都被凝固在油画的肌理中,是共享的黄昏,是笑声与未尽的言语,是一群如花一般的少女。以及青春本身,终将随岁月模糊,却永远停驻于此。愿观者于此,见山海,见故人,见自己青春里某一刻永不褪色的蓝。

《消逝的整年》作者:王艺嘉 指导老师:奥丽娅

一整年的抑郁症时期像是大脑被漂白,我将整夜流连的酒吧作为毕业创作的题材,记述逝去的痛苦记忆和难以忘怀的两个感情。画面里我以讲述者的身份向朋友们陈述难以言说的经历,幽暗的氛围也是我内心的映射。

《橱窗》作者:周莹莹 指导老师:金新贺

每个人的心中都有自己的童话梦,童话的世界总是充满梦幻色彩,而油画则用厚重的笔触描绘出深邃的情感。当童话遇上油画,仿佛梦境与现实交织,创造出令人沉醉的艺术奇迹,让故事更加的真实可信。

《绮花艺梦录》作者:姜卓君 指导老师:奥丽娅

花卉与女性形象的互动暗示生命与美的共生关系,在我的画中,少女手持半凋的牡丹与身边盛开的牡丹花型成对照。暗喻时光流逝与美的永恒性。簪花作为头部装饰,既是身份符号,将自然生命注入人物灵魂。少女低垂的眼眸与微倾的身姿,试图以身体语言传递“物我共生”的东方美学观,呼应重在精神的探索。

《我》作者:车颐莹 指导老师:杨福运

自我探究与自我表达,自己更了解自己的过程。

《等车的人》作者:杨倩羽 指导老师:王世龙

车站等车的人,表达了现代人内心的焦虑。

《小鱼山》作者:刘林清 指导老师:杨福运

这幅作品描绘了青岛小鱼山的建筑风景,上午的阳光照在红顶房屋上,一片宁静祥和,生机勃勃

《她和猫的海风拿铁》作者:李妍 指导老师:孙小娥

描绘了一位女子静坐在桌前的场景,身旁猫咪慵懒相伴,桌上摆放着面包咖啡与鲜果。窗外是开阔的海景与错落的建筑,柔和色调交织,营造出悠闲惬意氛围。

《小憩》作者:王田田 指导老师:金新贺

这幅作品描绘了一个少女在自己房间里安静的小憩的场景,旁边放着少女最喜欢的玩偶,带有精致花纹的地毯和飘散的白色透明纱窗相应,少女的裙摆也与旁边的花瓶相呼应,整幅画面以暖色调为主。描绘出甜美的少女风格的氛围。

《城市公园》作者:陈雪 指导老师:孙小娥

这幅画作展现了一处充满生活气息的户外场景。画面中,几位老人围坐于大树下,或专注对弈,或静候观局,神态悠然。繁茂的绿树、色彩鲜明的建筑与日常的生活物件相互交织,以写意的笔触和明快的色彩,勾勒出平凡生活里的闲适片段,传递出一种宁静、惬意的氛围,唤起人们对悠然时光与邻里温情的美好共鸣。

《认知》作者:王浩宇 指导老师:王世龙

主观认知影响个体对客观世界的态度和经验,顺应或违背个体带来的情绪将为眼中的世界披上不同的滤镜,他者只能接收到个体的行为、言语和情绪,但“主观认知”本身只存在于个体的思维。画面欲顺应个体的思维为目标,并以他者的角度将其呈现。

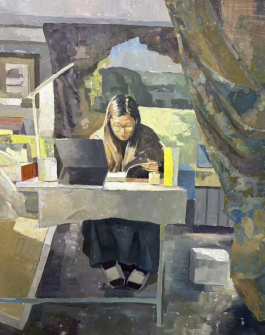

《自画像》作者:范燚文 指导老师:奥丽娅

以细腻的笔触和复古的色彩,捕捉自身神态与周遭的环境细节,传达出一种独处的宁静与沉思,展现出对自我内心世界的探寻,也让观者窥见彼时的心境。

《夜读》作者:罗宁宇 指导老师:金新贺

画面上是一个晚上自己慢慢学习的形象,长夜漫漫唯有书本为伴,虽然孤独,但是为了自己的理想而努力,也是痛并快乐着。而明亮的灯光也仿佛是人物的目标一般始终,照亮她前行的路。

《梦境》作者:罗宁宇 指导老师:陆莎莎

镜子是一种通道,当事物找到自己的时候,是内心还是表象无从而知,一个镜子也可以影射出不同的生命轨迹,拼贴产生的视觉动线包含不规则的玻璃碎片画面,暗藏完美和悲伤的情景,人生的境遇、情绪都是具有多面性。

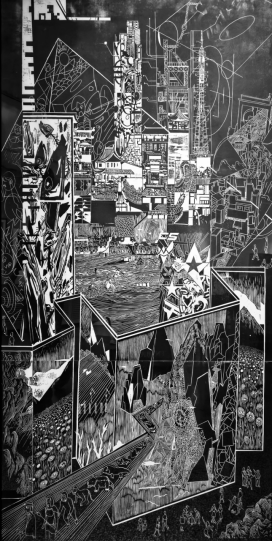

整个时代的演变路程,由生命的诞生到现代社会的先进,由蒙昧无知到熟悉甚至把握世界规则,从而走向未来,这也表达了作者对未来的无限向往,人的想法总是纠结却感性的,人类进化的成功路程,而可能就是画面后所要表达的是迷茫和疑惑,能不能前进,能不能成功,一切接会发生。

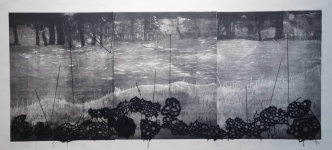

自然拥有强大的生命力和治愈力,作者向往这样草木繁茂、充满生机的环境,克制对自然无休止的不合理索取。画面上缝制的不规则织片代表对自我内心的治愈,平衡外在环境和心境。

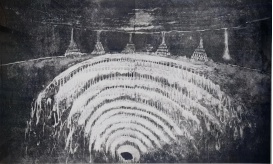

在但丁所作的叙事长诗《神曲》中,地狱被描绘成一层层向下的嵌套的环形城。采用颠覆“上天堂”这一人类宗教潜意识的动作,作者模糊了但丁的行动路线,有意让画面向下延伸的同时保持中心位置的明度是整张画面最亮的地方,暗合作者心中但丁最终的去处。

这幅画用几何块面组合出托腮沉思的女子。鲜亮的红、黄、蓝色块分割面部与双手,如同打碎的镜子重新拼接。深色背景衬托出色彩碰撞的张力,厚重颜料堆叠出立体肌理。规整的块面布局中藏着裂痕与重组,既像现代人内心的矛盾撕扯,又展现破碎中重塑自我的生命力。

左侧铜版画:呈现出洞穴或类似自然空间场景,运用丰富线条和明暗对比塑造出岩石、石笋等形态。通过蚀刻或雕刻线条,呈现出复杂纹理与层次感

右侧铜版画:画面元素较抽象朦胧,线条错综复杂,营造出混沌、神秘氛围。借助铜版画的蚀刻特性,通过线条疏密、粗细变化,表达内在情绪或抽象概念,给人以思考和想象空间。